Con il presente dialogo inauguriamo una serie di conversazioni sul teatro che dialoga con le nuove generazioni, assecondando la rete informale che si è venuta a creare fra Teatro fra le generazioni di Giallo Mare Minimal Teatro a Castelfiorentino, Segnali di Elsinor e del Teatro del Buratto a Milano e Maggio all’infanzia del Kismet a Bari. Partiamo con Renzo Boldrini, direttore artistico della rassegna toscana, dal 22 al 24 marzo 2017.

Renzo Boldrini, da alcuni anni avete fondato Teatro fra le generazioni, rassegna che da subito è divenuta appuntamento centrale del panorama italiano del cosiddetto “Teatro ragazzi”. Partiamo da questa etichetta, stretta e chiara come ogni definizione…

Se parliamo di teatro ragazzi dobbiamo dire di un’azione creativa mirata, che ha un referente particolare. Personalmente credo che il teatro, dai greci alle forme performatiche contemporanee, lo abbia sempre fatto: pensa un immaginario, un referente sociale, culturale, cerca un platea specifica. In questo caso, però, la responsabilità è maggiore. Evidentemente quando dialoghi con un bambino di 3 anni devi mettere in pratica dei meccanismi di salvaguardia rispetto a ciò che puoi raccontare o meno e a come farlo senza che questo diventi una sorta di trauma. Tutti stiamo assistendo, anche se non si tratta di uno spettacolo rivolto a bambini così piccoli, al caso di Fa’afafine , coprodotto dal CSS del Friuli Venezia Giulia e dal Teatro Biondo di Palermo, o di recente, visto che si parla di una platea molto larga, perfino a un’interpellanza del consiglio comunale di Scandicci dopo la visione di Lourdes, dove Andrea Cosentino è in scena con la regia di Luca Ricci, per il modo in cui tratta uno stereotipo del vivere sociale come i viaggi religiosi.

Ciò che stiamo cercando di fare a Castelfiorentino è mettere in moto alcune energie che con quel “fra”, che non è un escamotage grammaticale, provano a rivendicare un’operatività necessariamente legata a dei referenti, anagrafici, culturali, politici. Senza trincerarsi però, questo è il punto, dietro un’idea di esclusività, in un’ottica di separazione o autoesclusione, e cercando di dar avvio – per scelte tematiche, strategie di carattere compositivo ed elementi da ridefinire a seconda dei percorsi – a un ragionamento e a un dialogo più ampi in termini di platea di riferimento.

Facciamo qualche esempio…

Da molti anni ci occupiamo di una programmazione serale per le famiglie, un target costitutivamente intergenerazionale. Rispetto all’offerta artistica le possibilità prospettiche sono due: o scegli di proporre agli adulti che accompagnano i bambini spettacoli che non si riferiscono loro, con il rischio che si annoieranno mortalmente, o scegli opere che tentino di rivolgersi in modo trasversale a differenti immaginari, aspettative, gradi culturali, proponendo quell’operazione che in Francia si chiama tout public. Si tratta di parlare in contemporanea, pur avendo uno spettatore privilegiato, a una platea più grande attraverso un teatro popolare e d’innovazione insieme. Vorrei rivendicare un tentativo che è in atto anche in termini storici. Il teatro ragazzi esiste da circa cinquant’anni, è un oggetto storicamente molto giovane, e la domanda di fondo è: ha senso parlare di arte per l’infanzia? Se mi guardo intorno, in Italia, direi di no. Ma questo è un problema di arretratezza culturale (pensate ai musei che non hanno quasi mai una sezione didattica rivolta ai più piccoli, diversamente dalla tradizione mitteleuropea, anglosassone). Quindi: è arte quella che si rivolge a un pubblico “primitivo” come quello dell’infanzia? E quali sono le strategie da mettere in campo rispetto a una platea che comprende bambini piccoli, adolescenti, famiglie, che sono soggetti fra loro così diversi? Quel “fra” tenta di creare ponti che stiano il più possibile dentro la storia del teatro.

Hai parlato del “fra”, noi avevamo ragionato in partenza sulla relazione dialettica tra il teatro “con” i ragazzi e il teatro “per” i ragazzi, dunque in qualche modo hai già fatto una riflessione che amplia la nostra …

Lo sottolineo con forza: è un ragionamento di prospettiva. Va ricordato che noi siamo una residenza, la nostra azione è praticamente autoprodotta ed è l’unica che ha ancora questa valenza in Toscana, una delle regioni che ha dato origine a una modalità di lavoro in campo residenziale. Il nostro tentativo va nella direzione di un allargamento dello sguardo, vorremmo non essere più i paria di un problema che riguarda tutto il teatro d’innovazione, cioè l’autoreferenzialità. E tale tentativo avviene nonostante una disattenzione furibonda sul versante politico e anche su quello critico. Tutte le volte che nasce un fiore sensato in campo artistico è quasi un miracolo, perché il rischio è intraprendere un destino sottoculturale, se si usano le briciole di attenzione istituzionali per costruire, appunto, una trincea che è “per”, ma lo è in sottrazione.

Dagli anni Settanta ai primi del Duemila si parlava di “teatro vocato” e la domanda era: qual è il motivo per cui qualcuno mira in maniera così precisa al proprio agire? Si parlava a torto o a ragione di vocazione, bisognava aver voglia di fare teatro per i bambini, ragazzi, e l’urgenza era trovare i motivi validi di una relazione con una platea particolare. Il mio era la libertà connessa a questo pubblico “primitivo”, uso il termine nell’accezione grotowskiana, a un’ignoranza sacra, un pubblico disposto a incontrarti su un dato oggettivo, per il quale funzioni o non funzioni, affascini o non affascini. Non c’è niente di più terrificante di uno spettacolo non riuscito con i bambini, perché loro se ne fregano, vanno via, pur essendo un pubblico mediato, quindi accompagnato. Direi che il livello della vocazione negli ultimi anni si è trasformato. Ci sono una serie di compagnie che tradizionalmente lavorano più nel campo del contemporaneo, dell’innovazione, e che invece frequentano, anche in maniera significativa, il mondo della produzione per le nuove generazioni – penso a tutto il percorso del Teatro delle Briciole, de I sacchi di sabbia o di Silvia Gribaudi, Abbondanza/Bertoni, Sotterraneo. Queste proposte creano un ponte fra una tradizione e un’area creativa che, in qualche maniera, rinuncia alla vocazione (che è splendida ma produce anche settarismi). Da una parte dunque c’è una frequentazione qualitativamente alta di questo mondo, dall’altra a mio avviso c’è la necessità di un sostegno anche culturale più preciso. Una possibilità di ampliamento dello sguardo praticata ma ancora fortemente sottovalutata.

Hai parlato di alcuni principi come la salvaguardia, il riferirsi a pubblici diversi ecc. Come li hai resi operativi, in questi anni?

Parto dall’esperienza organizzativa: l’operazione che stiamo condividendo anche in questo osservatorio mette insieme tre luoghi, Castelfiorentino e due importanti città come Milano e Bari… una residenza e due centri di produzione. Si tratta di un primo dato importante: noi siamo una residenza capofila del sistema di residenze storicamente più strutturato rispetto al panorama italiano. Mi pare che già qui, dov’è una struttura in fin dei conti “fragile” a sollecitare la nascita di progetti di sistema, si disegni un’anomalia. Ne siamo felici, ma è anche insufficiente, credo ci sia bisogno di porre con insistenza domande specifiche: è necessaria questa area creativa e perché? È parte del teatro d’innovazione oppure è una forma minoritaria, succedanea, più legata a un modello educativo che artistico? Il fatto che ne stiamo discutendo e che lo faremo anche a Milano e a Bari è una parte della risposta alla tua domanda, è urgente attuare un cambiamento di sguardo, farci aiutare e affiancare.

In seconda battuta creso sia cruciale la presenza della politica, noi durante il festival avremo una serie di incontri anche con politici invitati a dialogare e non solo a “presenziare”. Con l’assessore e vicepresidente della regione Monica Barni discuteremo di residenze e del modello organizzativo del teatro d’innovazione; sarà presente Vittorio Bugli, assessore in giunta regionale che ha la delega all’immigrazione con il quale discuteremo di come la specificità del teatro fra le nuove generazioni può interagire con le politiche di accoglienza. Il teatro è un’azione artistica e culturale abituata a relazionarsi con bambini, adolescenti e giovani immigrati di seconda e terza generazione che nei nuclei familiari sono spesso responsabili della mediazione (sono nati qui, conoscono la lingua).

Mi viene da allargare il campo, e chiedermi che cosa significhi oggi il “rischio culturale”? Spesso nella storia è stato definito come scommessa ardita dei modelli rappresentativi, come avanguardia estetica. Vorrei ridiscuterne a partire dalla sua funzione pubblica, perché questo credo sia il teatro ragazzi all’interno delle comunità sociali, per esempio nella scuola. Chi non la frequenta crede che la scuola sia una sorta di serbatoio per le nuove generazioni, ma oggi lavorare per le scuole è estremamente difficile, è più facile organizzare un festival che strutturare una buona stagione di teatro scolastico, almeno nel nostro territorio. La scuola è diventata impermeabile grazie anche alle varie regolamentazioni (Gelmini ecc.), penso dunque sia bene ridiscutere insieme cosa abbia senso sostenere oggi, anche politicamente, rispetto al rischio culturale. E qui faccio un passo indietro rispetto alla questione organizzativa. Si vocifera che nel nuovo codice dello spettacolo ci sarà una quota riservata a progetto con il Miur. Dovremmo esserne contenti, noi che ce ne occupiamo quotidianamente? Se questo è inteso come “risoluzione del problema” è preoccupante, rischia di diventare una riserva indiana. Il teatro fra le nuove generazioni, nelle varie sue articolazioni, dovrebbe rimanere dentro al comparto Mibact e qualificarsi attraverso relazioni con il Miur. Se poi ci fosse una clausola sarebbe ancora meglio: si dovrebbe indicare che le attività teatrali a scuola devono essere fatte insieme a quelle imprese culturali e quei professionisti che da sempre si occupano di quest’area.

Prima parlavi di teatro popolare, vogliamo precisare il senso di questo aggettivo?

Popolare nel senso di un teatro che non taglia fuori in maniera aprioristica fette importanti di aree sociali come i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e le comunità scolastiche, appunto, tutte figure che possiamo definire “spettatori del tempo presente”. Popolare perché non può far altro che cercare un dialogo con le estetiche che parlano al presente del teatro e della società. Io mi arrabbio abbastanza quando si pensa che l’obiettivo del teatro fra le generazioni sia formare la platea del futuro. Si parla dell’oggi, sempre.

Il teatro fra le generazioni ha a che fare con l’intrattenimento, ma l’intrattenimento non basta. Come farci i conti?

Mi ricordo un convegno a Cascina in cui ci si poneva proprio queste domande, nel 1985. Le stesse domande tentò di farle Ugo Volli e rispose Marco Baliani: intanto venite a vedere gli spettacoli, disse. Denunciò una difficoltà straordinaria e allo stesso modo oggi, come dicevo, credo sia importante riallacciare un dialogo che sia anche feroce e critico con diversi addetti ai lavori. Questa era una battuta ma è per dire che in quel periodo, il teatro ragazzi ha comunque rigenerato una serie di tradizioni perse. Penso alla narrazione, al percorso di Baliani ma anche ai primi vagiti delle esperienze nate a Settimo Torinese. E poi penso ad alcune sperimentazioni fra parola, corpo e narrazione – mi autocito – come il progetto Tele-Racconto di Giallo Mare con Giacomo Verde o al Tam Teatromusica dei primi tempi e così via.

Gli aspetti organizzativi non si possono scindere da quelli artistici, in quegli anni c’era anche qualche possibilità produttiva in più, e la tensione rispetto al pubblico che in questo settore forse è più aperta che altrove non deve scadere nella volgarità, nel pressapochismo o in tutto ciò che sta prima della scena, come forse accade nel teatro mainstream e commerciale. Sarà interessante ragionare sul portato della parola “intrattenimento”, come suggerite. È una parola che mi è ostica, però accanto c’è la parola relazione, e anche il suo contrario che è l’assenza di relazione. Che spazio c’è tra l’intrattenimento “volgare” (così come lo intendiamo noi, come nozione) e l’ovvia necessità e la capacità di avere un pubblico da incontrare nel campo dell’estetica?

Prima hai usato il termine primitivo, pensando al pubblico… forse qui sta una chiave?

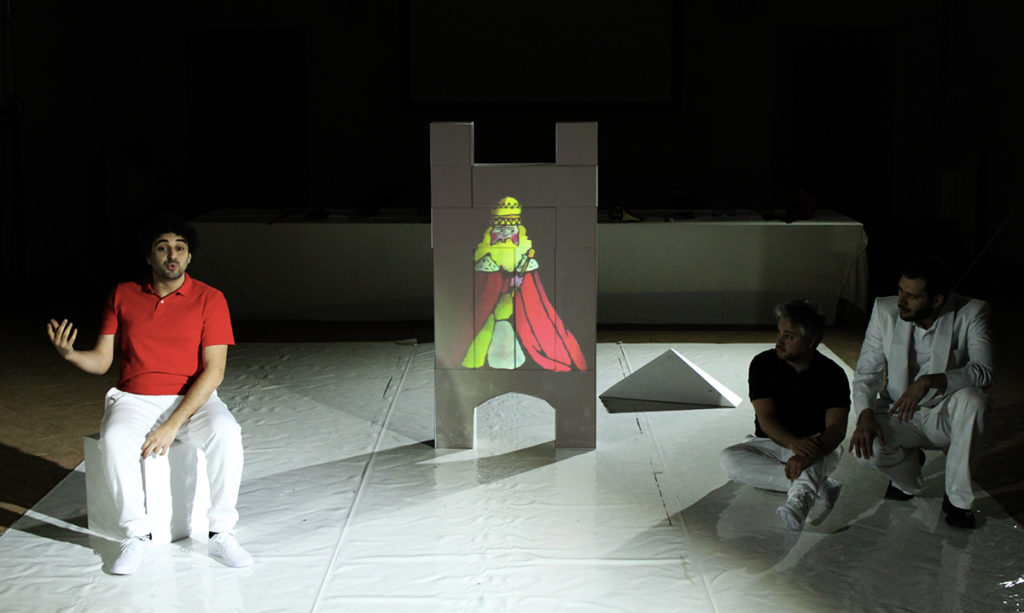

Il pubblico del teatro ragazzi è un pubblico primitivo, dotato di strumenti culturali minori, in formazione, spesso è composto da bambini o anche da adulti che accompagnano i figli e non hanno mai messo piede a teatro. Un pubblico che, negli esempi più felici, non nutre aspettative legate a luoghi comuni teatrali, cerca invenzione di linguaggi, tecnica, modelli compositivi e l’accoglie di buon grado. In questo senso bisognerebbe avere più tempo per riflettere, tutti rivendichiamo l’appartenenza a un panorama teatrale tout court, non vogliamo essere ghettizzati. Non posso che rispondere a una domanda con una domanda, non ho risposte forti, torno a quella originaria: è necessaria quest’area creativa? Che finalità ha? È è possibile praticarla? Rispetto al versante estetico quest’anno ho visto degli spettacoli straordinari, che non necessariamente sono in questo programma… Sherlock Holmes di Collettivo Cinetico, i lavori di Michelangelo Campanale de La luna nel letto, residenza di Ruvo di Puglia, quelli di Teatro Gioco Vita. Esistono opere che raccontano dei punti di vista, sono come piccole torri, degli avamposti ai quali rivolgersi per rispondere alla domanda che mi hai posto e che sollecitano una discussione.

Se questo è un punto di vista da cui emergono i contenuti, il tema si evidenzia anche per ciò che riguarda le forme. Abbiamo rintracciato come lentezza e densità fossero delle parole chiave per la creazione e la fruizione dell’opera d’arte, ma riscontriamo oggi come il mondo contemporaneo sia caratterizzato da un ritmo di certo più veloce che in passato. Come si può rapportare l’arte – penso soprattutto alla scelta dei mezzi espressivi, linguistici – a confronto con questa sorta di diacronia?

Si tocca qui un punto fondamentale che esula dal teatro ragazzi, una rivoluzione in cui il teatro è un campo di particolare interesse: c’è un rischio fortemente degenerativo della capacità d’ascolto, perché la fruizione avviene con scarti ormai velocissimi, e c’è una grande difficoltà a mediare la necessità interna dell’opera rispetto alla necessità del pubblico. La reinvenzione di simulacri tradizionali come le marionette, i burattini, elementi di un teatro di figura troppo spesso riferito al solo mondo dei bambini, può fornire un grande aiuto a cospetto di una possibile disattenzione, un mezzo di confronto a bassa definizione, artigianale, per un pubblico costretto dentro gli apparati di un linguaggio ad alta definizione. Si tratta più precisamente di riportare indietro, alla forma ancestrale, le stesse figure che i ragazzi gestiscono tramite dispositivi di controllo digitali, per fare in modo che il linguaggio del computer possa entrare nella drammaturgia teatrale, accogliendo e non rifiutando i suoi elementi. È pur vero che ancora oggi non c’è un laboratorio comune di indagine perché si possano ideare storie esemplari, tali da formare un immaginario che contempli questo scarto linguistico.

Il teatro che si rivolge a questi pubblici ha nella scuola un partner ideale, ma si è scontrato spesso con una certa difficoltà di dialogo. Oggi sembra ci siano maggiori potenzialità e che le parti siano più vicine. Quali sono le azioni che una struttura teatrale può portare avanti perché la relazione con la scuola sia virtuosa? Quali sono le possibili forme di mediazione dirette o indirette?

La mia speranza è che il “per” di cui parlavamo all’inizio diventi un “fra”, anzi, meglio, diventi quel “con” che ha creato spesso derive degenerative di chiusura in un settore, ma che è il vero obiettivo del nostro mestiere.

Il rapporto tra cultura teatrale ed educazione, per come è trattato nella recente proposta di riforma “La Buona Scuola”, mi lascia un po’ preoccupato perché mi sembra porti a un passo indietro notevole. C’era un disegno al tempo dell’ETI per salvaguardare questo patto, ma non è stato poi attuato; ora invece siamo di fronte a una proposta che suscita interesse ma non fissa nessuna regola. Io credo si debba parlare di futuro, di cittadini piccoli che diventeranno grandi, a partire certamente dalla qualificazione dei mediatori perché per quanto siano auspicabili i contatti diretti, questi contesti sono sempre mediati; bisogna ritrovare allora le ragioni di un confronto tra operatori e artisti su un piano comune, ora piuttosto faticoso anche di fronte a un’offerta gratuita. Ma c’è una mappatura ricca di “case teatrali” per tutta Italia – con una conclamata prevalenza al centro-nord, rispetto alle aree territoriali sotto Napoli – in cui le scuole possono godere di un sistema residenziale per l’intera giornata, dove presentare un’opera o solo una parte, grazie anche all’aiuto di uno sguardo più specializzato, come quello della Casa dello spettatore, che permetta di superare il contatto episodico in direzione di una formazione più duratura.

Una riflessione sul teatro fra le generazioni ci riporta alla figura del “maestro”, che si segnala per una duplice sfumatura semantica: da un lato è colui che è in grado di fornire strumenti di crescita fin dai primi anni, dall’altro – specialmente in campo artistico – è lo stato cui giunge chi è stato in grado di manifestare come esemplari i propri metodi di lavoro, grazie ai risultati raggiunti sul campo con la propria opera. In che relazione si collocano per te le due sfumature?

Il rapporto tra allievo e insegnante si innesta in maniera naturale e quasi involontaria, così come accaduto a me negli anni di formazione teatrale a Pontedera, quando sono entrato a contatto con tanti maestri dai quali sul momento non sapevo prendere, ma che mi avrebbero lasciato strumenti che avrei ritrovato nel tempo. Maestri ne abbiamo anche oggi, sono coloro che hanno espresso concretamente una capacità di sintesi tra arte e relazione con una platea così particolare, sono portatori di tecniche, ma anche di visioni e di esperienze, e sarebbe bene far sì che abbiano una casa dove operare e strumenti migliori, così da alimentare questa vocazione per metà artistica e per metà formativa che è propria del nostro teatro.

A cura di Francesca Bini, Francesco Brusa, Lorenzo Donati e Simone Nebbia